共促“随心飞”入佳境 专家:理性看待 鼓励创新

民航资源网2020年7月4日消息:疫情冲击下行业萎靡,破局市场恢复信心,需要有敢于“第一个吃螃蟹的人”,也需要来自各方不同的声音,但前提是——建立在理性客观的基础上,目的是——助推模式创新、行业复苏,助力生产生活秩序的恢复。

“随心飞”产品力初现 多家航司相继跟进

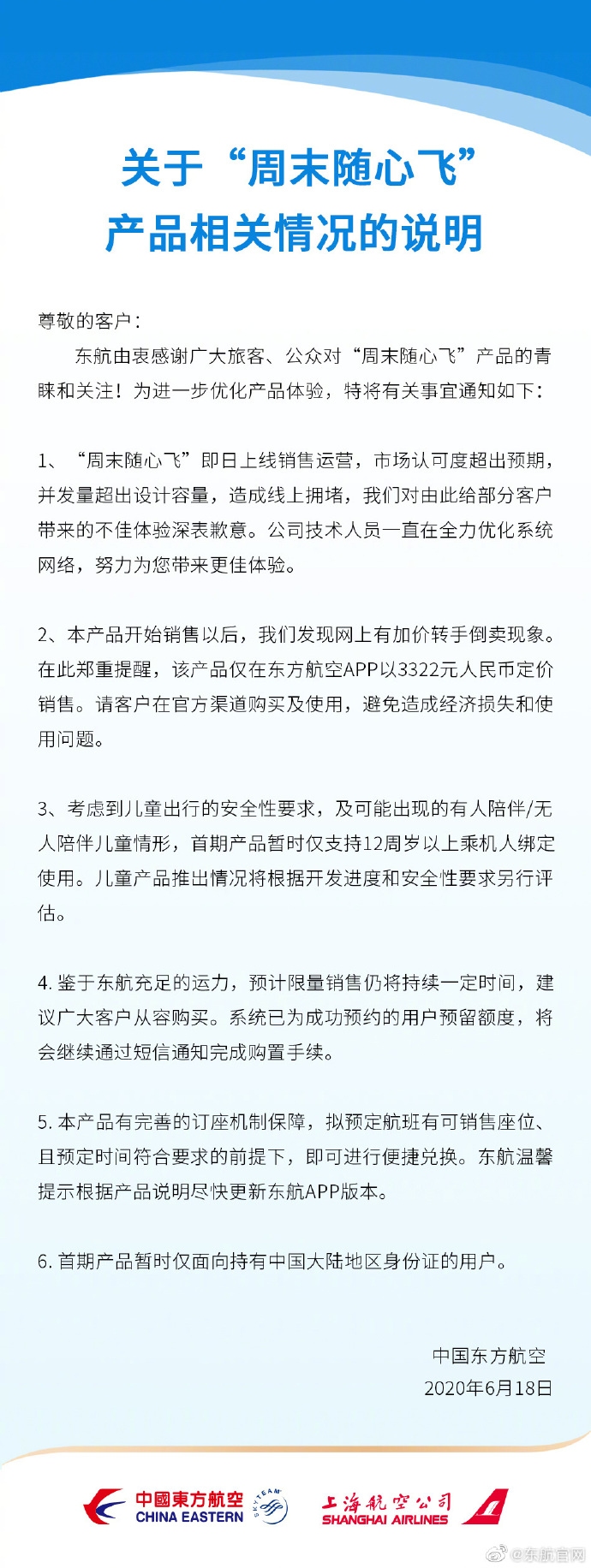

6月18日,东方航空在国内首推“无限飞”机票产品,成为疫情下民航业破冰消费市场的“第一个吃螃蟹的人”。产品一经推出,收获强烈的市场反响。

此前,就有多位业内专家预计,继东航之后,国内各航空公司将会跟进推出类似产品。

果不其然,时隔三天,6月21日,华夏航空即推出“不限次飞行套餐”;7月1日,海航集团宣布,旗下12家航司将联合推出“海航随心飞,欢聚自贸港”限量产品;此外,有消息透露,春秋航空“随心飞产品”也已在酝酿之中……

而作为探路者的东航,“周末随心飞”上线两周以来,其“填补市场空白、催生出行需求”的产品力已经初步显现。

据了解,6月27日和28日,东航“周末随心飞”产品首个使用周末,第一波尝鲜旅客成功“兑换”产生了超过6.5万张机票。通往旅游城市的航班持续火爆,多个航班“随心飞”旅客占比超过90%以上。

而7月4日和5日这个周末,又有近9万人次使用该产品。本周“随心飞”旅客重点集中在上海至成都、广州、深圳往返,以及西安、重庆、长沙、厦门至上海等航线。上述航线的客座率受益于随心飞产品,平均客座率超过75%,环比增长近20%,个别航线客座率超过90%。

不仅如此,据21世纪经济报道消息,截至7月3日中午,人民、新华、环球、两微、头条等上千家媒体传播“东航周末随心飞”的相关信息1.7万余篇次,舆情正面比例近80%。正如民航资源网专家熊维此前分析,即使不看产品最终本身的盈亏情况,单就本次营销事件所产生的舆论话题性和本次活动的传播力,东航的“周末随心飞”已经是一款非常成功的产品。

而对于“久旱逢甘霖”的各地服务业从业者来说,这无疑是一个更大的喜讯。在成都、拉萨、三亚等多地,旅客纷纷晒起了在当地吃喝游购娱的自拍照。熊维认为,由于航空市场的特性,这款产品的出现,自然会提振很多新的度假和旅游需求。对于备受疫情冲击的经济来说,一款“爆款”的机票产品背后可能就是更多的相关消费,其社会效益早已超过了产品收入本身。想想疫情下美国政府仍要求各家航司维持现有航点最低限度的飞行,就不难理解航空对于经济和消费的维系作用。东航这款产品目前的热销,客观上确实起到了助力国家生产生活恢复,提振全产业链消费水平等更为宏观层面的积极作用。

当“创新”遭遇“吐槽” 专家呼吁理性看待

业内人士表示,作为一款创新性产品,随心飞填补了市场空白,但同时也意味着航司也是在进行一次探索性实验以及要面对不可控的“敞口风险”。

以东航为例,“周末随心飞”上线当日,就由于销售火爆造成系统宕机。18日当晚,东航紧急发布情况说明,对线上拥堵给部分客户造成的不佳体验表达了歉意,并表示,技术人员将全力优化系统网络。

后续,东航还连续发布了多起公告及温馨提示,针对众多旅客关心的产品使用规则问题,进行了详细答疑。

东航“随心飞”产品开售两周以来,相关话题在网络上持续发酵,大多数旅客对于该产品表示了认可和肯定。但同时,这一创新产品也引发了部分旅客的吐槽和质疑,甚至有媒体发文直指“随心飞”演变为“闹心飞”,质疑的重点集中在产品使用条件限制和后续服务保障等问题上。

对此,东航方面回应,“网上的很多投诉均是6月20日前后出现的状况,当时”随心飞“产品上线没多久,技术支持还不完善。后面对系统网络做了更新和优化,多数问题已经解决。”关于产品在使用过程中容易产生疑惑的共性问题,东航还将通过在用户界面增加友好提示及功能优化,出票短信增加说明提醒等方式提醒旅客,持续提升线上使用体验。

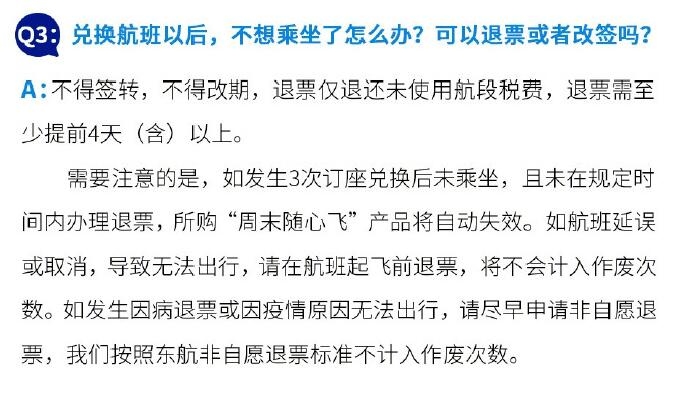

此外,针对网友热议的“弃程认定”问题,从东航发布的“Q&A”中,我们也能找到答案。细则指出,如航班延误或取消导致无法出行,在航班起飞前退票,将不会计入作废次数。如发生因退票或因疫情原因无法出行,旅客可以尽早申请非自愿退票,东航也将按照非自愿退票标准不计入作废次数。

业内专家认为,从近两周来看,至少10多万旅客已经顺利兑换成行,部分热门航线8、9成的旅客都是“随心飞”的用户。在迅速升级系统后,东航主动“释规”,提供“无差别”的订票和人性化的服务保障,并替换使用国际远程旗舰机型执飞热门航线,提升了旅客体验,体现了十足的诚意。在产品退款方面,也有不少网友称享受到了“秒退”的服务。

“买前不看规则,买后吐槽套路”,“打爆客服电话要说法,还怪别人要你等”。网络意见出现了分歧,不少吐槽者也成为了被吐槽的对象。断言“同日同始发地仅可存在1张票”所以“不能当天往返限制多”的某媒体报道也被网友吐槽“神理解力”。

不仅仅是东航,陆续跟进推出“随心飞”的几家航司,也都因相关的产品使用细则遭遇了一些质疑和网友争议。专家呼吁,对于创新产品,各方能够予以更多的包容心,理性看待,同时也要秉承契约精神。对于航司而言,下一步要将技术升级和服务保障作为重中之重,特别是当下正值雷雨季,无论随心飞或普通航班旅客,都有几率出现部分旅客体验上的不足,航空公司应积极做好旅客通知和服务补救,让“随心飞”更安心;对于旅客而言,面对延误、取消等特殊情况,也应保持一颗平常心,多一份理解和包容,协助航司不断完善产品、提升服务,同样能为航司持续推出让利旅客的创新产品注入动力。

短评:感知“后疫情时代航空新常态”的积极贡献

(作者:罗兰贝格全球合伙人于占福)

此次波及全球范围的新冠疫情对国际间以及各国国内民航运输行业造成了堪称“清零重来”式的重创。随着各个国家思路与成效截然不同的抗疫工作的推进,各地的航空运输市场陆续以不同节奏尝试重启。但这其中,局部重新出现的二次爆发或原有第一波段疫情的全新不可预期的进展,都随时能对谨慎重启的航空业再次施加强劲的压制。

全球航空业在后疫情时代将进入一个全然不同的“新常态”已经是确定无疑的情境。只不过,这个新常态的宏观格局、微观特征都还有着太多的不确定性。人们只能清楚地知道会全新,但具体是什么情形与格局,以及需要相应地如何应对,现在无人能解。在人类对新冠病毒本身的认知还在渐进推动的背景下,期待当前节点就对“航空新常态”形成准确判断也完全不现实。

但是业务仍然需要发展,尤其是中国国内,疫情的控制与应对实现了全球范围内的最佳水准,国内航空运输得以率先重启。但已经持续数月的疫情和同步催生的各种连锁反应,已经在企业的差旅预算(大幅减少)、个人的出行意愿(安全顾虑及收入受创的双重影响)以及商务出行的必要性(各种视频会议和远程协作方式的沉浸式普及)等方面产生了真切的巨大影响。需求端出现了远超续期的枯竭。究竟现在的航空出行需求隐藏在哪里?有多大的体量?在航司提供哪些保障或者服务后能被激活?激活后能存续多久? 这些都是国内航司高度关注的问题。

在这种背景下,随心飞产品经过缜密的预测测算和设计后推向市场。其实其更大的使命是帮助航司做一次真切的投石问路。某种意义上,这是航司主动去认识和看清“疫后航空新常态”的一个探秘之举。新常态的答案可以最终等出来,但它也完全可以在航司的试探与持续针对性的反馈与互动之下被引导和重新定义出来。 这其实是一个巨大的理念差异:与其等着新常态逐步清晰后去面对,不如主动测试并最终由我引导来一步步塑造与定义出来。

此次东航率先推出的随心飞产品,其更大的意义在于其不是选择等待,而是开始主动投石问路,主动侦测,主动判断,最终甚至能够在数据支持的洞见下主动引导,互动着定义出来航空新常态;而与此同时,自己也同步打造了最为适应的应对产品。抛弃被动而选择主动,这是后疫情时代航司更为具有突破意义的一个转变。

票价是否合适,市场反应是否热烈,究竟什么客群在买,究竟用在什么航线上,兑换的热情持续多久,使用过程中有何反馈,航司的产品预测、设计、营销投放与执行呈现出来哪些经验与不足?这些实际的答案没有任何神仙能够提前预测。“实践是检验真理的唯一标准”在当下依然铿锵有力。从这个角度讲,该产品启动后在各个环节所呈现出来的任何事实和数据都是宝贵财富,都是对感知“后疫情时代航空新常态”的积极贡献。票价高了还是低了,东航赚了还是亏了完全不是这个产品最值得被关注的重点,而反倒是兑换热情、兑换节奏、兑换的热门航线、乘客的组成、乘客的反馈、乘客航空出行后的活动安排这些真切展示出来的事实和数据,才是最有价值的收获。解读“疫后航空新常态”的密钥,就在其中。而在此洞见基础上进一步的去完善和创新新的航空出行产品,则就是进化到了“用实际的策略去参与塑造疫后航空新常态”的阶段了。

东航之后更多航司在不同适用条件下推出了其他随心飞产品,基于以上的逻辑,都是具有积极意义的探索。所有这些产品组合起来,其实能形成一个更为全面的“疫后航空新常态”的测试样本群。对整个中国民航更有价值的是,各家航司后续可以考虑积极地开放和共享随心飞产品的实际测试数据,来共同推动后疫情时代航空新常态的认知形成,来给整个中国民航的重启提供宝贵的洞见和决策支撑。